はじめに

「がんが見つかりました」と告げられたら、多くの人が頭に浮かべるのは「それは胃がん?肺がん?肝臓がん?」という名前のことではないでしょうか。

実は私も、看護師でありながらこの“名前のルール”を正しく理解していませんでした。

「肝臓にがんがあったら肝臓がん。肺にあったら肺がん」…そんなふうに単純に考えていたのです。

この間違えに気づいたのは恥ずかしながら、自分ががんになってからです。

私のがんは「尿管がん」ですが、その尿管がんが同じ尿路上皮細胞でできている膀胱にできた場合は「再発」と言うらしく、リンパ節や肺にがんができた場合は「転移」と言うらしいのです。

がんの命名ルールには、「原発性がん」と「転移性がん」という考え方があり、さらに「浸潤」「播種」「再発」といった言葉も登場します。

これらを正しく知っておくと、診断や治療方針の説明を聞いたときに混乱せず、納得して受け止めやすくなります。

今回はその違いを、私も勉強しながらまとめてみました。

原発性がんとは?

最初にがんが生まれた場所

原発性がんとは、最初にがん細胞が生まれた場所を指します。

胃であれば「胃がん」、大腸なら「大腸がん」。最初に異常が発生した臓器をそのまま名前にするのです。

看護師をしていると、「先生、これは転移ですか?それとも最初からここにできたがんなんですか?」と患者さんやご家族からよく聞かれます。実はその問いの答えこそが「原発性か転移性か」の分かれ道なのです。

治療方針は原発がんを基準に決まる

原発の場所は、治療を考えるうえでとても重要です。

同じ「肺にあるがん」でも、肺が原発なのか、他の臓器からの転移なのかで治療薬も手術適応も変わります。

つまり「どこから始まったのか」が、がん治療の設計図になるのです。

転移性がんとは?

原発がんが“旅”に出る

がん細胞は血液やリンパ液に乗って旅をします。

そして別の臓器にたどり着き、そこで新たに腫瘍を作ることがあります。これが「転移」です。

たとえば、肝臓がんが肺に移った場合、それは「肝臓がんの肺転移」と呼びます。

乳がんの治療中に骨にがんが転移した場合は、「乳がんの骨転移」と呼びます。

ここで大事なのは、肺にあるからといって「肺がん」とは呼ばないこと。名前はあくまで「肝臓がんの肺転移」なのです。

なぜ“転移先”ではなく“原発”で呼ぶのか?

理由はシンプルです。治療法は「原発がん」に合わせて選ばれるから。

肺にあるけれど治療は「肝臓がんとして」行われるので、名前も原発が優先されるのです。

がんの治療、とくに化学療法(抗がん剤治療)は「どの臓器にあるか」ではなく、どの臓器から発生したがん細胞なのかに基づいて薬が選ばれます。

たとえば、肝臓がんが肺に転移している場合。

このとき治療で使われるのは「肺がん用の抗がん剤」ではなく、あくまで肝臓がんに効く薬です。

理由はシンプルで、肺にある腫瘍も「肝臓がんの細胞」でできているから。

つまり、治療の基準は「がん細胞の出発点(原発)」で決まります。

このルールを知っておくと、「肺にあるのに肺がんじゃない」という説明の意味もスッと理解しやすくなるのではないでしょうか。

私はこの仕組みを理解したとき、「なるほど!」と膝を打ちました。もし私のように「転移したらその臓器の名前になる」と思っていたら、説明を聞いて混乱してしまいますよね。

関連して知っておきたい言葉

「転移」と混同されやすい用語を整理します。

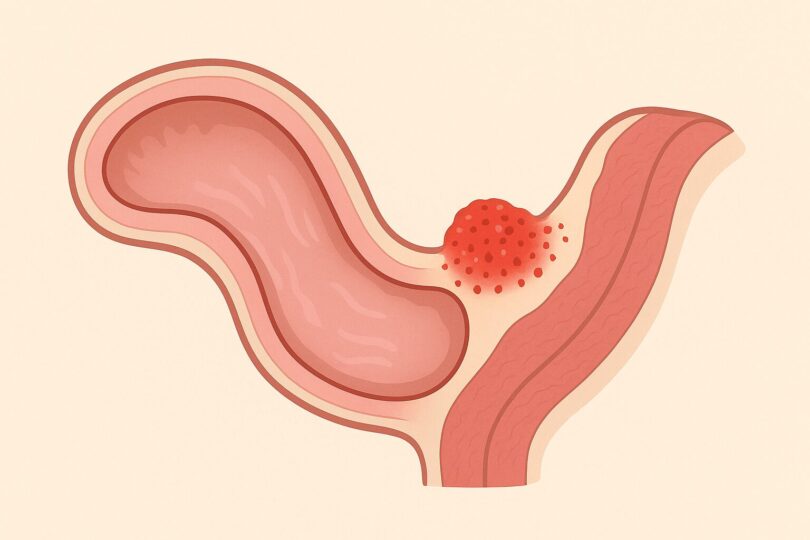

浸潤(しんじゅん)

- がんが周囲の組織に染み出すように広がること。

- 例:胃がんが胃壁を突き抜けて外側へ広がる。

👉 転移ではなく、局所での広がりを示す言葉。

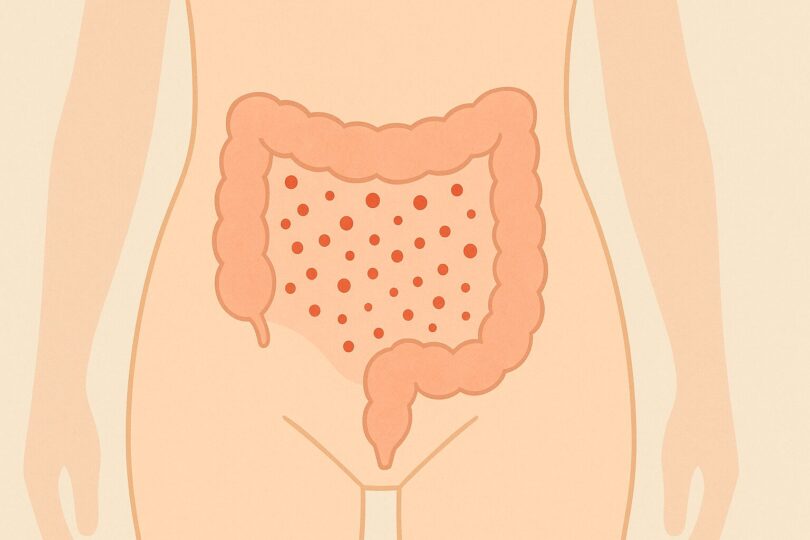

播種(はしゅ)

- がん細胞が体腔内にまかれるように広がること。

- 代表例:卵巣がんの「腹膜播種」。

👉 血液やリンパを介した転移とは異なる広がり方。

再発(さいはつ)と転移の違い

- 再発=治療で目に見えるがんが消えた後、同じ場所やその近くに再び出てくること。

- 転移=原発から離れた場所にがんが移って新しくできること。

私も当初、「再発と転移は同じようなもの?」と混乱していました。けれど、再発は“元の場所で再び”であり、転移は“遠くに移る”。そう整理するとすっきりします。

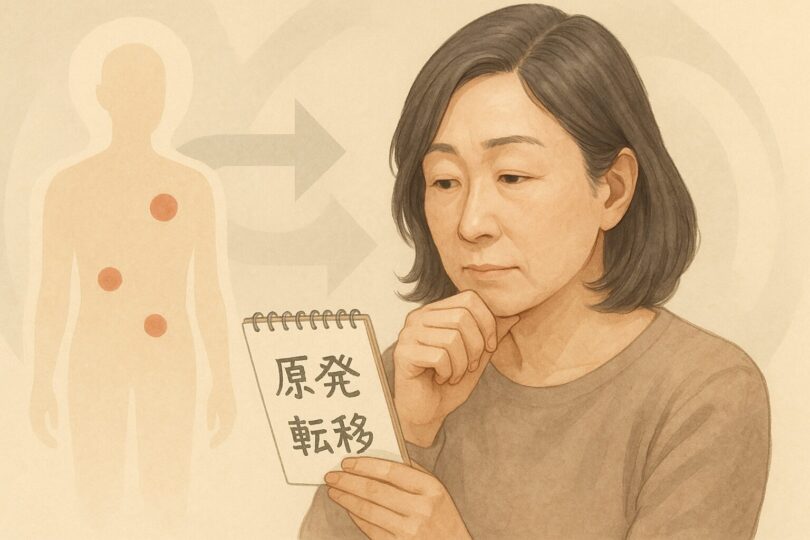

原発不明がんとは?

どこが出発点かわからないケース

ときには複数の臓器にがんが見つかり、「最初はどこから始まったのか分からない」ということもあります。これを「原発不明がん」と呼びます。

検査を重ねてもはっきりした出発点が分からない…。そんなケースは決して珍しくありません。

どう治療するのか?

原発不明がんでは、がん細胞の特徴や遺伝子解析から「どの臓器が原発の可能性が高いか」を推測して治療を行います。

最近では分子レベルでの検査が進み、より精度の高い治療方針が立てられるようになってきました。

「原発が分からないと治療できないのでは?」と不安になる方もいますが、医療はその不確実さを前提に、できる限り最適な選択をしていくのです。

名前の違いを知ると安心できる

ここまでをまとめると、

- 原発性がん=最初にできたがん

- 転移性がん=原発から離れた臓器に移ったがん

- 浸潤=周囲の組織にしみ出すように広がる

- 播種=がん細胞が腹腔や胸腔に散らばる

- 再発=治療後に同じ場所や近くに再び現れる

- 原発不明がん=最初の場所が分からないがん

がんの広がり方にはいくつもの形があり、それぞれ意味が違います。

「肺にあるけれど肺がんじゃない」という一見ややこしい説明も、原発性・転移性・浸潤・再発といった用語のルールを知ると、すっと理解しやすくなります。

おわりに

がんは“原発”によって性質や治療が決まる。

このルールを知っているだけで、検査や診断のときに少し安心できると思います。

あなたはどうでしょう?

「転移性がん」と「原発性がん」の違いをご存じでしたか?

もし医師の説明で混乱した経験があれば、きっと同じように感じる方がいます。ぜひコメントやシェアで教えてくださいね。

がんと向き合うとき、正しい知識が心を支える力になる。そう私は信じています。

「がんは“原発”で治療が決まると知って、私自身も保険の重要性を再認識しました。

特に転移や再発に備えるには、がん保険の保障内容をチェックしておくことが安心につながります。」

看護師の私とがん闘病の物語

看護師の私とがん闘病の物語