自分で自分を守りたい「抗炎症スープ」

がんの治療が始まってから、私は「食べること」がこんなにも難しくなるなんて、正直想像していませんでした。

においに敏感になったり、味がしなくなったり、ひどく疲れていても何か口に入れなきゃと焦ったり。

それでも、何を食べたらいいのか、わからない日もたくさんありました。

そんなとき、看護師でもある私は「炎症を抑える食事=抗炎症食」というキーワードにたどり着きました。

それは、病院での治療とは別に、自分で自分を守るもうひとつの方法のように感じたのです。

今回は、私が実際に日々の生活で取り入れている「抗炎症スープ」をご紹介します。

できるだけ身近な食材で、簡単に作れるように工夫しました。

体にやさしく、心もあたためてくれる一杯を、あなたの食卓にも届けられたら嬉しいです。

なぜ「抗炎症食」が注目されているのか?

慢性炎症とがん——体の中で起きていること

私たちの体には、本来「炎症」という防御反応が備わっています。

ケガをしたとき、ウイルスと戦うとき、一時的に炎症が起きるのは自然なこと。

でも問題は、それが長く続く「慢性炎症」になるときです。

慢性炎症は、体のあちこちで静かにダメージを与え続け、

がん・動脈硬化・糖尿病などの生活習慣病と深い関わりがあるとされています。

つまり「炎症を抑える生活習慣」を意識することは、

再発予防や健康維持にとって、とても重要なアプローチになるのです。

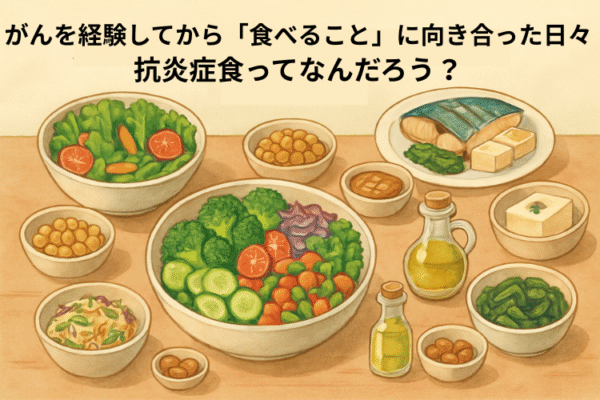

抗炎症食ってどんなもの?

抗炎症食とは、読んで字のごとく「体の炎症を抑えるはたらきのある食事」のこと。

具体的にはこんな食材がよく知られています

- 🍅 色とりどりの野菜(とくにトマト、ブロッコリー、玉ねぎなど)

- 🐟 青魚(EPAやDHAが豊富)

- 🫘 発酵食品(味噌・納豆・ヨーグルト)

- 🌿 オリーブオイル・ナッツ類(良質な脂質)

- 🌾 食物繊維たっぷりの雑穀(もち麦・玄米など)

逆に、炎症を“助長する”とされる食品には以下のようなものがあります:

- 🍗加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージ)

- 🍟揚げ物やマーガリンなどのトランス脂肪酸

- 🍩白砂糖を多く含むスイーツ類

- 🍺アルコールの過剰摂取

「完璧に避ける」よりも、「炎症を抑える食材をちょっとでも取り入れていく」ことが大切です。

少しずつ、無理なく、できることから始めればOK◎

私が抗炎症食に目を向けたきっかけ

正直に言えば、最初は“がんになったから”というよりも、「体がしんどかったから」でした。

治療の副作用で疲れが抜けず、便秘やむくみもひどくて。

薬だけではどうにもならないとき、食べものから整えるという考え方が心に残ったのです。

「人の体は、食べたものでできている」——

そんな言葉を、ようやく実感として受け止められるようになりました。

とくに朝や夜に飲むスープは、ほっとする時間になりました。

味覚が変わってしまった日でも、香りで食欲を取り戻せたこともあります。

看護師としても、患者としても思うのは、

「食べる」という行為には、栄養以上の意味があるということ。

食事は“治療の一部”であり、“生活を取り戻す力”でもあるんだと思います。

🥣「スープ」という形を選んだ理由

食べられない日でも、“飲める”安心感

がんの治療中、とくに感じたのは「食べる」という行為がこんなにも負担になるということ。

においがきつく感じたり、噛むことさえしんどかったり。

それでも、何か口に入れたい、栄養を摂りたいという焦りだけが残りました。

そんなときに助けられたのが、「スープ」でした。

飲み込む力が弱っていても、熱々ではなく“ぬるめ”であればスルッと入る。

香りが立つことで、食欲のスイッチも入る。

そして何より、「食べられた」という実感が、心を支えてくれたのです。

胃腸にやさしく、栄養を効率よく吸収できる

治療中は消化機能も落ちがちです。

内臓への負担を考えると、固形物を無理に食べるよりも、水分と一緒に栄養を摂れるスープは最適でした。

野菜を煮込むことでビタミンが溶け出し、

それをスープとしてまるごと摂ることができる。

また、豆乳や味噌などの発酵食品も無理なく取り入れやすいのがポイントです。

胃にやさしく、それでいてしっかりと栄養補給できる。

これはまさに、抗炎症食を取り入れる最初の一歩として“理想的な形”でした。

作り置き・冷凍OK|家族と一緒に食べられる手軽さ

スープの良いところは、まとめて作っておけること。

時間があるときに作って冷凍しておけば、調子が悪い日も温めるだけで食事が完了します。

スープジャーを持っていれば、入院中の家族にも差し入れできますし、職場にも持っていけます。

また、味つけを調整すれば、家族と同じメニューで同じ食卓を囲めるのも魅力です。

「これは自分だけの特別食」ではなく、

「一緒に食べて、おいしいねと笑える」——それがどれほど心強いことか。

患者としても、親としても、看護師としても、

食卓に温かいスープがあるだけで、生活の質(QOL)が確かに上がると実感しています。

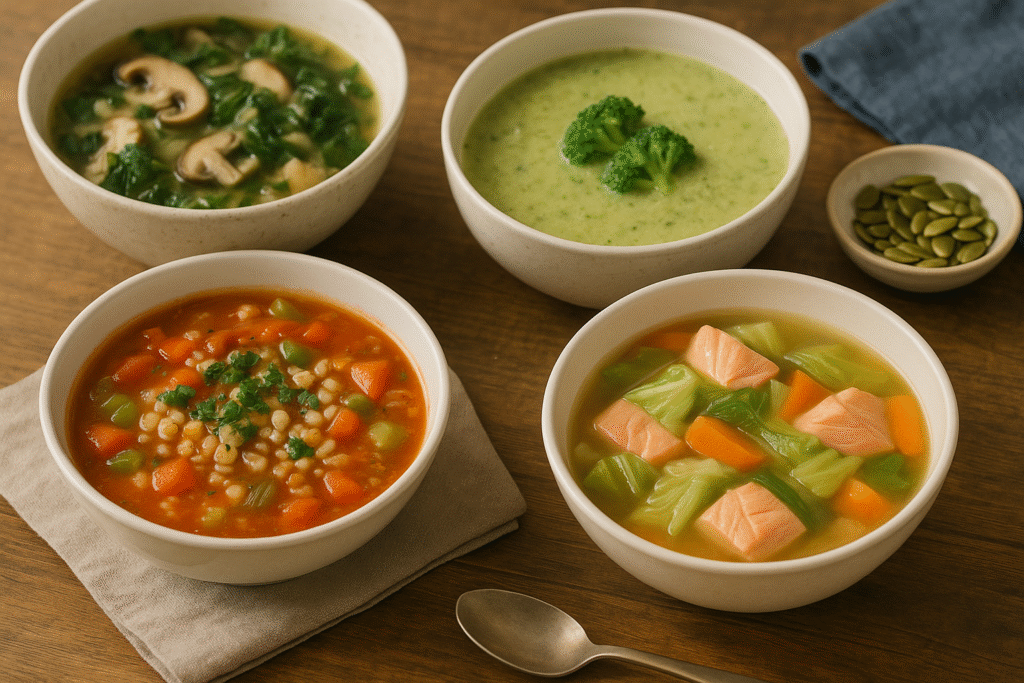

がん経験者が選んだ、抗炎症スープレシピ5選

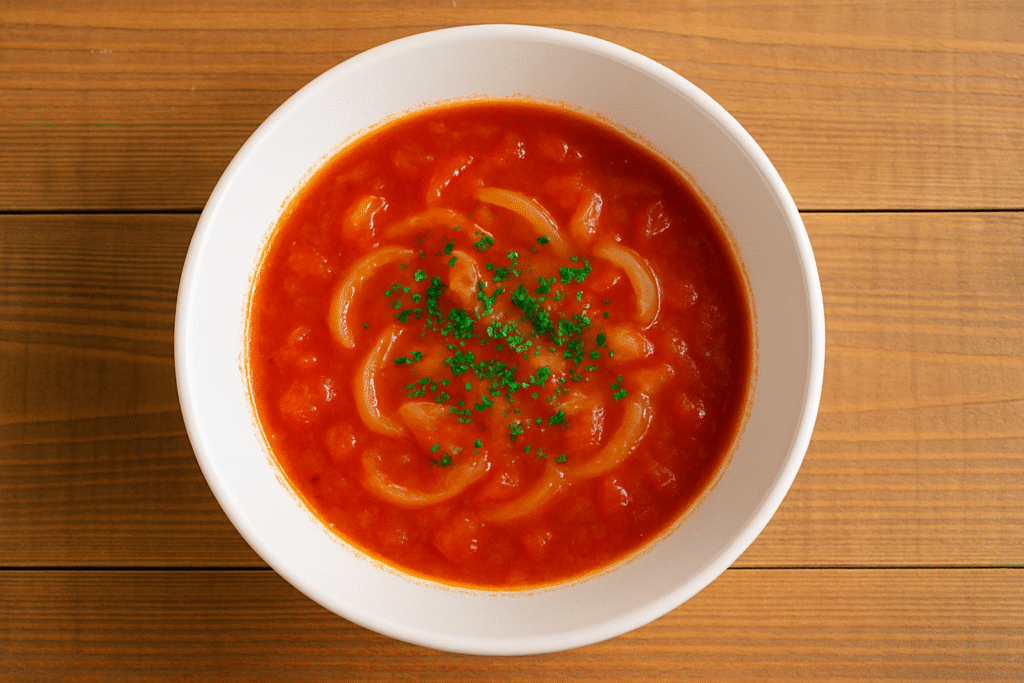

🍅① トマトと玉ねぎのリコピンスープ

🥄 このスープの魅力

- リコピンたっぷりのトマトと、ケルセチン豊富な玉ねぎで抗酸化力の高い一杯

- にんにくとオリーブオイルで風味UP。食欲がない日も「香り」でそっと後押し

- 煮込むだけの簡単レシピで、がん治療中でも作りやすいのが嬉しい◎

🧂 材料(2〜3人分)

- トマト缶(カット):1缶

- 玉ねぎ:1個(スライス)

- にんにく:1片(みじん切り)

- オリーブオイル:大さじ1

- 水:200ml

- 塩・こしょう:少々

- お好みでバジルやパセリ:適量(トッピングに)

🍳 作り方

- 鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で加熱し、香りを引き出します

- 玉ねぎを加えて、しんなりするまで炒めます

- トマト缶と水を加え、中火で10分ほど煮込みます

- 塩こしょうで味を調え、お好みでバジルやパセリを添えて完成!

💡 がん患者さんへのポイント

- トマトのリコピンは加熱で吸収率がUP

- 玉ねぎのケルセチンには炎症を抑える作用があり、免疫にもやさしいサポートを

- にんにくとオリーブオイルの組み合わせは、食欲増進+血流UPも期待できます

🥦② ブロッコリーと豆乳のポタージュ

🥄 このスープの魅力

- ブロッコリーのスルフォラファンが持つ抗酸化・抗炎症作用に注目

- 無調整豆乳で仕上げることで、イソフラボン&植物性たんぱく質をプラス

- 味はまろやか、のどごしも優しく、胃腸が弱っているときにもぴったり

🧂 材料(2人分)

- ブロッコリー:1/2株

- 玉ねぎ:1/2個

- 無調整豆乳:200ml

- 水:100ml

- コンソメ(顆粒):小さじ1

- 塩・こしょう:少々

🍳 作り方

- ブロッコリーと玉ねぎをざく切りにして、水100mlで柔らかく茹でる

- 粗熱が取れたらミキサーまたはブレンダーで滑らかに攪拌する

- 鍋に戻し、豆乳・コンソメを加えて温める

- 沸騰しないように注意しながら、塩こしょうで味を整えて完成

💡 がん患者さんへのポイント

- 豆乳は沸騰させると分離しやすいので、弱火でゆっくり温めて

- ブロッコリーはがん予防成分であるスルフォラファンを含み、

免疫バランスを整える食材としても注目されています - 味に敏感な時期でも飲みやすい、優しい味つけが特徴

🧅③ きのこと生姜の和風スープ

🥄 このスープの魅力

- しいたけ・しめじ・えのきなどのきのこに含まれるβグルカンが、免疫力を穏やかにサポート

- 生姜の香りと辛みが、体を内側からあたためてくれる

- 和風だしベースで、味覚が敏感な治療中でもやさしく飲める一杯

🧂 材料(2人分)

- しいたけ・しめじ・えのきなど:合わせて1パック分

- 生姜:1片(千切り)

- だし汁:400ml(かつお出汁または昆布出汁)

- 醤油:小さじ1

- 塩:少々

🍳 作り方

- 鍋に少量の油(必要であれば)を熱し、生姜ときのこを軽く炒める

- だし汁を加えて5分ほど煮込む

- 醤油と塩で味を整えたら完成!

💡 がん患者さんへのポイント

- 生姜の成分ジンゲロールには、抗炎症作用や消化促進効果があるとされ、治療中の冷えや胃もたれ対策にも◎

- βグルカンを含むきのこ類は、がん予防や再発予防の食事としても注目されています

- 胃にやさしく、温めることで心も落ち着く、リカバリー時期にぴったりのスープです

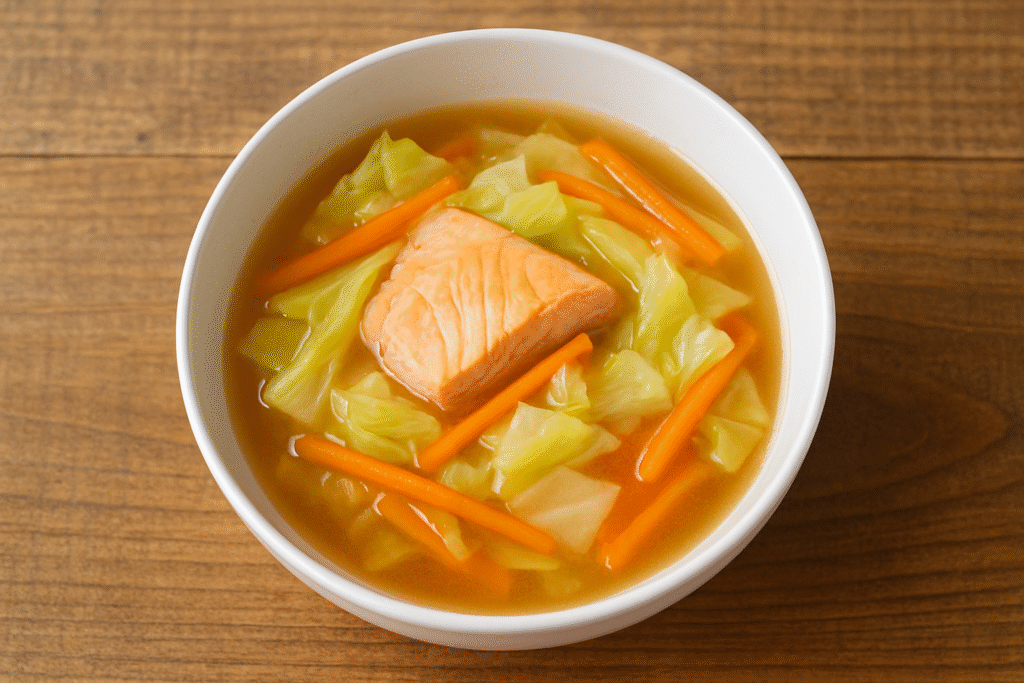

🐟④ 鮭とキャベツの味噌スープ

🥄 このスープの魅力

- 鮭に含まれるアスタキサンチンは、強力な抗酸化作用で知られる注目の成分

- キャベツのビタミンU(キャベジン)が胃粘膜を守り、治療中の胃腸にもやさしい

- 味噌の発酵パワーで腸内環境をサポートし、からだの内側から整える味噌仕立ての一杯

🧂 材料(2人分)

- 生鮭:1切れ(骨を取り除き一口大に)

- キャベツ:1枚(ざく切り)

- にんじん:1/3本(千切り)

- 味噌:大さじ1

- 出汁:400ml(かつおだし or 昆布だし)

🍳 作り方

- 鍋に出汁を入れ、キャベツ・にんじん・鮭を加えて中火で煮る

- 材料に火が通ったら、火を弱めて味噌を溶き入れる

- 沸騰させないように注意して温めたら、完成!

💡 がん患者さんへのポイント

- 鮭に含まれるアスタキサンチンは、細胞の酸化ダメージを防ぐ働きがあり、がん予防の栄養素としても注目されています

- キャベツは消化器系のサポート食材として古くから親しまれており、術後の胃腸ケアにもおすすめ

- 味噌は生きた酵母や乳酸菌を含む発酵食品。腸内環境を整えることは、免疫バランスを保つうえでも大切です

- 油分控えめでも満足感があり、「食べた実感」が得られる和風スープ

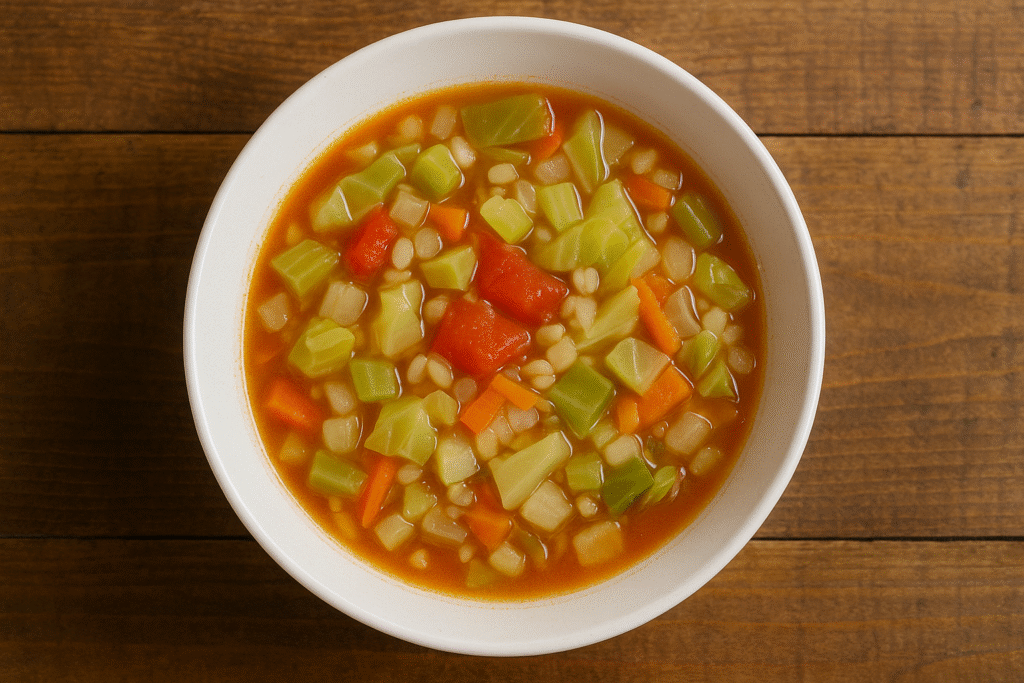

🌱⑤ もち麦と野菜の満腹スープ

- 抗炎症作用のある野菜と、食物繊維たっぷりのもち麦を組み合わせた一杯

- しっかり食べたい日、少しずつ食欲が戻ってきた時期にもおすすめ

- 煮込むだけでOK&冷凍も可能なので、作り置きにもぴったり

🧂 材料(3〜4人分)

- もち麦:大さじ3(茹でておく)

- セロリ、にんじん、玉ねぎ、キャベツ:各適量(粗みじん)

- トマト缶:1/2缶

- コンソメ(顆粒):小さじ1

- 水:400ml

- オリーブオイル:小さじ1

🍳 作り方

- 鍋にオリーブオイルを熱し、野菜を軽く炒める

- 水・トマト缶・コンソメを加え、中火で10分煮込む

- 茹でておいたもち麦を加え、さらに5〜10分煮込んで完成!

💡 がん患者さんへのポイント

- もち麦は低GI&食物繊維が豊富で、腸内環境を整えるサポートにも◎

- トマトのリコピン、セロリやキャベツのポリフェノールなど、抗炎症成分の宝庫

- 野菜の甘みが溶け込んだスープは、調味料を控えめにしても十分においしい

🍽️スープは“行動の第一歩”|体と向き合う時間に

「何もできない」と感じる治療中に

がんの治療が始まると、何もかもが変わります。

思うように働けない、体がついてこない、気分も沈んでしまう。

「自分でできることが、もう何もないのではないか」と、私も何度もそう思いました。

でも、そんなときに気づいたのが「食べることは、まだ自分で選べる」ということでした。

薬の副作用はコントロールできないけれど、

“今日、何を食べようか”と考えることには、自分の意思が宿せる。

それは、ほんの小さな一歩かもしれないけれど、

“治療される存在”から、“生きることを選ぶ人”へと気持ちを切り替えるきっかけになりました。

「作る」「食べる」その手間が、私を整えてくれた

正直、がん治療中にキッチンに立つのは、決して楽ではありません。

体がつらいときは、レトルトで済ませた日ももちろんありました。

でも、それでも、

鍋に材料を入れて火をつけて、「自分のために何かをつくる」時間が

私にはすごく大切な時間でした。

それは「誰かのため」じゃなくて、「私の体のため」にやること。

“がんになってしまった体”ではなく、“がんを抱えながらも頑張っている体”を

少しだけ、愛おしく思えるようになりました。

スープは、体にも心にも効く“やさしい薬”

医学的なエビデンスだけでなく、

「ほっとする」「体があたたまる」「気持ちが整う」

そんな実感があるのが、スープのすごいところだと思います。

- 食べやすい

- 飲みやすい

- 胃腸にやさしい

- 作り置きできる

- 味のアレンジも自在

だからこそ、抗炎症食の入り口としてもスープは最適です。

それはきっと、栄養学を超えて、“暮らしそのもの”に寄り添ってくれる存在なんだと思います。

🏡家族も一緒に楽しめる、抗炎症スープの魅力

「これは家族の“ふつうのごはん”にもなる」

がんになったとき、私は“家族と同じものが食べられない”ことに、密かに傷ついていました。

味が濃すぎて食べられない、脂っこすぎて胃にくる——。

自分だけ特別メニュー、というのは、見た目にも気持ちにも距離を感じるものでした。

でも、抗炎症スープは違いました。

トマト、きのこ、豆乳、味噌。どれも家庭の食卓にすっとなじむ食材です。

少し薄味にして、大人はこしょうやチーズを足す。

子ども用に具材を細かく切る。

そんなふうに調整できるスープは、**家族で共有できる“やさしいごはん”**でした。

「おいしいね」が、また笑顔を生んでくれる

がんの治療中は、どうしても会話が減ってしまうときがあります。

気分が落ち込んでいたり、話す元気がなかったり。

でも、スープを囲んで「これ、おいしいね」って言えると、

たったそれだけで、日常が戻ってきたような気がするのです。

家族にとっても、「これは体にいいんだよ」と教えてあげられるのは、

ちょっとした誇りになったりもして。

「誰かと食べることは、栄養以上の力になる」

そう感じる瞬間が、スープには詰まっていました。

患者だけじゃない、“家族みんなのケア”にもなる

がんになったのは私ひとりでも、

“病気と向き合う”という意味では、家族も一緒にがんばっているんですよね。

だからこそ、家族の体にも優しいレシピであることはとても大切。

抗炎症スープは、「患者だけ」じゃなく、「家族みんなの健康」を支えるごはんです。

- 忙しい日もレンジでチンして食べられる

- 朝ごはんや夜食にもぴったり

- 野菜が苦手な子どももスープなら食べてくれることも

——そんな声が、きっとどこかの家庭にも届くと信じています。

🛒今日から始めるために|おすすめアイテム紹介

まずは食材から。スーパーで買える抗炎症フード

抗炎症スープを作るうえで、特別な食材は必要ありません。

近所のスーパーで手に入る“ちょっとした工夫”がカギです。

- 🫒 エキストラバージンオリーブオイル:サラダやスープの仕上げに。加熱しすぎず風味を活かして

- 🌱 無調整豆乳:ポタージュやシチューのベースにぴったり。できれば添加物が少ないものを

- 🍅 トマト缶(カット or ホール):リコピンは加熱すると吸収率UP

- 🌾 もち麦:あらかじめ茹でて冷凍保存すれば、すぐ使えて便利

- 🍄 乾燥きのこミックス:保存もきき、うま味も凝縮。和風スープに最適

🛍️ くるみんの楽天ROOMやAmazonリストでも、実際に使っている商品を紹介予定です。

「何を買えばいいか分からない…」という方に向けて、リンク付きでご紹介します。

時短・省エネで続けやすく|あると便利なキッチングッズ

治療中やお仕事の合間にでも「作れそう」と思える道具選びも、継続のコツです。

- 🔌 ハンドブレンダー:ポタージュづくりが驚くほど楽に!お鍋の中でそのまま攪拌できるのが魅力

- 🍲 スープジャー:外出先や職場でもあたたかいまま持ち運びできる。朝仕込めば昼には食べごろ

- 🥣 耐熱ガラス保存容器(フタ付き):冷蔵・冷凍・電子レンジOK。作り置きに最適

- 🧂 味噌マドラー:味噌を溶くのが苦手な方に。スープ作りがぐっとスムーズになります

「やってみよう」と思えたら、それがもう第一歩

大がかりな準備はいりません。

冷蔵庫にある野菜、トマト缶、味噌、だしパック……。

ひとつでも“抗炎症”を意識して選ぶことが、体を思いやる習慣への第一歩になります。

がんになったからといって、すべてを特別にする必要はありません。

むしろ「家族のごはんの中に、私のケアがある」そんな選び方が、毎日を支えてくれるのだと思います。

☕ “やさしいスープ”が届けてくれるもの

がんになってから、私は多くのものを失ったと感じた時期がありました。

体力、仕事、自信、そして「ふつうの食事」。

でも、少しずつ、手のひらに残っているものに気づけるようになりました。

それは、自分の体に向き合う時間であり、誰かと食卓を囲むあたたかさでした。

スープは、ごちそうじゃありません。

だけど、“自分を大切にする選択肢”を思い出させてくれる料理です。

やさしい味、あたたかい香り、栄養が詰まった一杯。

それは、「今日を生きる」という、確かな感覚を私に与えてくれました。

💬 あなたも、ひとつ選んでみませんか?

今回ご紹介した5つのスープは、どれも特別な材料ではなく、

“明日のあなたの食卓にのぼるかもしれない”やさしいレシピたちです。

もし、どれかひとつ「作ってみたい」と感じてくださったなら、

それがきっと、あなたの体と心を整える最初のひとさじになるはずです。

「今日はどんなスープにしようか?」

そんな、ささやかな選択が、あなたをやさしく包み込みますように。

くるみんのブログでは、これからも「がんと向き合う日々の工夫」や「小さな希望」をお届けしていきます。

あなたの食卓にも、あなた自身にも、静かな力が宿りますように——。

読んでくださり、本当にありがとうございました🍀

🍀こちらの記事でも詳しく解説

看護師の私とがん闘病の物語

看護師の私とがん闘病の物語