がん治療が始まると、診察室や治療室で耳慣れない言葉が次々に飛び交います。

最初は「はい」とうなずきながらも、心の中では「結局どういう意味?」と不安になったこともありました。

今回は、私自身が尿管がんの治療を受けるなかで出会った専門用語を、体験談を交えて解説します。

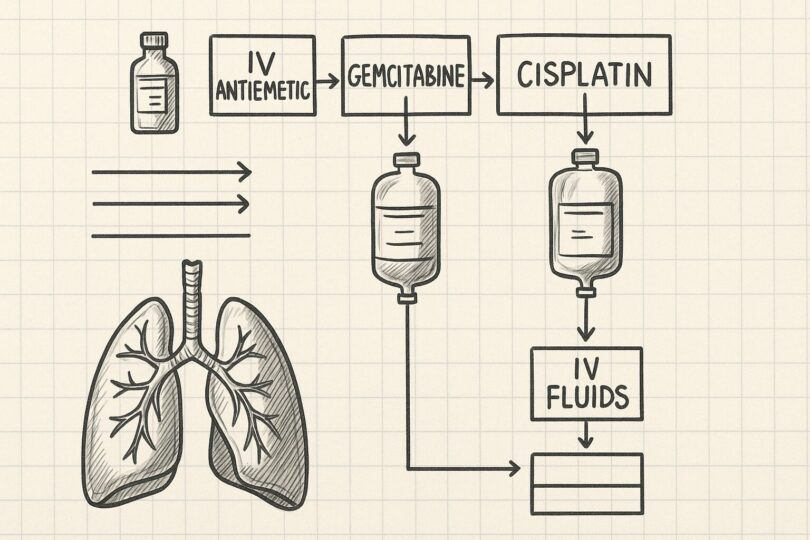

1. レジメン=治療の設計図

私の場合は尿管がんで、標準的なGC療法(ゲムシタビン+シスプラチン)が予定されていました。

レジメンには、投与する薬の種類・量・順番・時間がすべて組み込まれています。

例を挙げると、吐き気止めの点滴から始まり、抗がん剤を投与し、その後は体に残った薬を流すための点滴3本。まさに「分単位」で計画が決められていました。

特にシスプラチンは強い吐き気を起こすため、制吐剤(吐き気止め)の併用は欠かせませんでした。

👉 レジメンは、患者ごとに最適化された治療の設計図なんです。

しっかりとした投与計画を医師・看護師・薬剤師等で共有することで、患者さんに安心して抗がん剤を使うことができます。

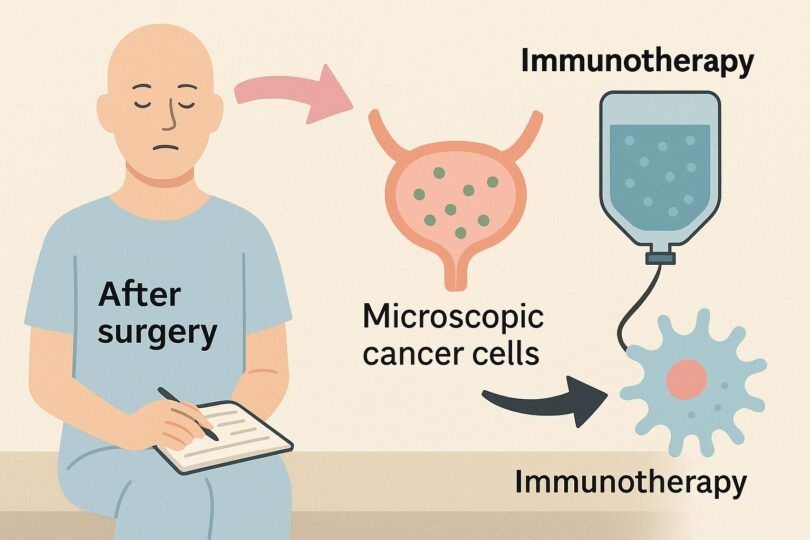

2. アジュバント=手術後の補助治療

私は尿管がんの手術後、BCG療法を受けました。

手術でがんを取り切ったと思っても、顕微鏡レベルの小さな細胞が膀胱に残っていました。手術では取れないため、術後の補助療法としてBCG療法を受けました。

BCG療法は化学療法ではなく、体の免疫反応を利用して残ったがん細胞を叩く治療です。

術後化学療法も一般的に行われ、一部は標準治療となっています。

やはり手術では取り切れないがん細胞やリンパや血液に潜むがん細胞を攻撃するための「ダメ押し治療」がアジュバント治療なのです。

「手術は終わったのに、なぜまた治療?」と思う方もいるかもしれませんが、これは再発防止のための備えなのです。

3. ネオアジュバント=手術前の準備治療

「ネオアジュバント」とは手術前に行う抗がん剤や放射線治療のこと。

腫瘍を小さくして手術をしやすくしたり、臓器を残す工夫につながります。

尿管がんの標準治療では、化学療法のGC療法を行って、がん細胞をある程度小さくしてから手術が選択されるようですが、私は遺伝性疾患によるがんだったため、第一選択は手術でした。

外科で働いていた時には、化学療法を行い腫瘍が小さくなったことで「手術できる!」と喜んでいた患者さんが何人もいらっしゃいました。

ネオアジュバントして、手術ができる喜びは大きいですね。

4. レスキュー=困ったときのお助け薬

「レスキュー」とは、痛みが強いときに追加で使う頓用薬のことです。

モルヒネやフェンタニルなどが代表的で、錠剤・液体・口で溶ける薬・座薬・皮膚から吸収される貼るお薬などさまざまな形があります。

例えば錠剤がのみにくい人には、液体のお薬を使ったり、座薬が一番効果があるっていう方も多いです。

皮膚から投与する麻薬は、血中濃度が安定するまで時間がかかりますが、薬を飲めない時には選択肢に上がるイメージがあります。

「痛いのを我慢するしかない」と思っている方も多いですが、レスキューを使うのは恥ずかしいことではありません。

痛みは遠慮せず、医療者に助け(レスキュー)を求めてくださいね。

5. 麻薬=強い痛みを和らげる大切な薬

「麻薬」と聞くとドキッとする方もいますが、がん治療で使うのは医療用麻薬です。

がんによる強い痛みを和らげ、生活の質を守るために欠かせません。

医療現場では厳重に管理され、鍵付きの金庫に保管し、使用量も毎回数えられます。

👉 不安に思う必要はなく、「安心して痛みを和らげるための薬」なのです。

30社以上の【がん保険】から希望に合ったプランを専門家が探してくれる

ベビープラネットのがん保険相談サービス

6. 支持療法=副作用や生活を支えるケア

がん治療は抗がん剤や手術だけでは成り立ちません。

吐き気止め、便秘のコントロール、栄養サポート、痛みに対する鎮痛薬、さらには心のケアまで。

こうした「患者さんが治療を続けやすくするための医療」を支持療法と呼びます。

私は看護師としても、がんサバイバーとしても、支持療法があるかないかで安心感が大きく変わると実感しています。

7. 制吐剤=吐き気止め

「制吐剤」は吐き気止めのこと。

代表的なものは以下の3種類です。

- プロイメンド:急性期・遅発期の吐き気に効果あり

- アロキシ:投与初日の吐き気や嘔吐を防ぐ

- デカドロン:ステロイド薬で制吐効果を補強

尿管がんの化学療法では最強抗がん剤のシスプラチンがレジメンでありました。シスプラチンの副作用である吐き気はやっぱり最強レベルで、それを抑える制吐剤はとても重要な存在です。

「制吐剤がある」と知っているだけで、不安はぐっと減ります。

8. ドーズ=薬の量

「ドーズ」とは薬の1回投与量を指します。

「腎機能が落ちてきているので、ドーズを調整しましょう」――こんな会話が診察室で出ることもあります。

患者さん自身は直接調整することはありませんが、「薬の量もその人の体に合わせて細かく決められている」と知ると安心できます。

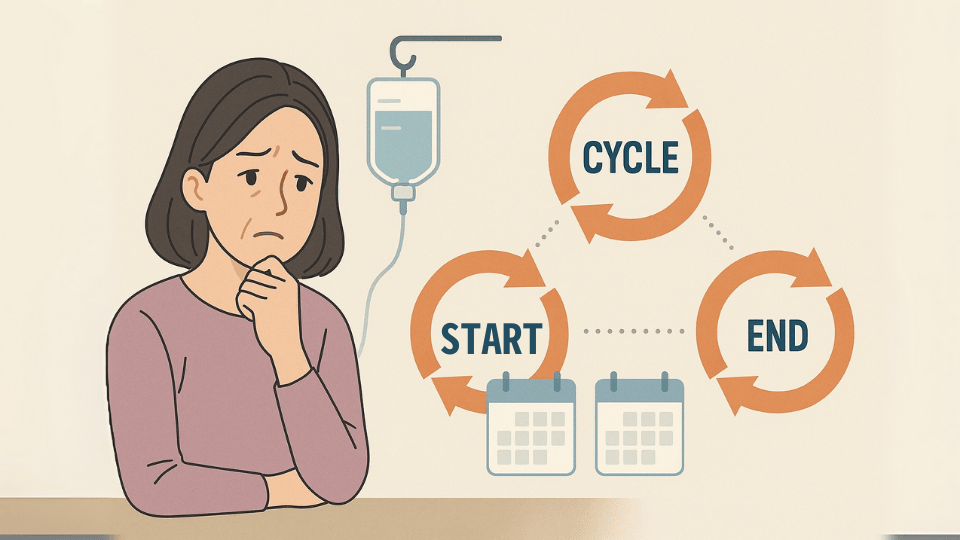

9. サイクル=治療の周期

がん治療は、投与と休薬を繰り返して行われます。

抗がん剤はがん細胞だけでなく正常細胞も攻撃してしまうため、休薬期間を設けることで体を回復させます。

例えば「3週間ごとに1回投与」が1サイクル。そのサイクルを数回繰り返すことで治療が進みます。

👉 多くのがんサバイバーさんは「あと何サイクル残っているか」を数え、そのサイクルが終了することを卒業と言っています。

サイクルは複数回あり数か月から長い時には年単位。ときにはサイクル無視のエンドレスケモになることも。

10. 耐性=薬が効かなくなること

がん細胞はしぶとく、同じ薬を使い続けるうちに「慣れて」効きにくくなることがあります。これが耐性です。

特に白血病では耐性が問題になりやすく、新しい薬への切り替えが必要になることもあります。

「薬が効かなくなることもある」と知っておくだけで、治療の次のステップに進むときに心の準備ができます。

まとめ

がん治療の現場でよく聞く言葉10選を、私自身の体験を交えて紹介しました。

- レジメン=治療の設計図

- アジュバント=手術後の補助治療

- ネオアジュバント=手術前の準備治療

- レスキュー=困ったときのお助け薬

- 麻薬=痛みを和らげる大切な薬

- 支持療法=副作用や生活を支えるケア

- 制吐剤=吐き気止め

- ドーズ=薬の量

- サイクル=治療の周期

- 耐性=薬が効かなくなること

診察室で出てくる一言の意味がわかるだけで、不安は少し軽くなります。

「よくわからないまま聞き流す」のではなく、「意味を知って納得する」ことが、治療を前向きに受ける第一歩だと思います。

30社以上の【がん保険】から希望に合ったプランを専門家が探してくれる

ベビープラネットのがん保険相談サービス

🍀関連記事ブログ

・そもそもなぜ化学療法をすると、手がしびれたりするの?その疑問に答えました

・知っているようで知らない原発性がんと転移性がん 肺にがんがあっても実は大腸がんの顔を持っていたりして!

・抗がん剤を受けたときの記録が爪に刻まれているかも。それは頑張りの証拠!

看護師の私とがん闘病の物語

看護師の私とがん闘病の物語