はじめに

「娘から渡された冷凍ミカンを、思わず手から落としてしまったんです。持った瞬間に激痛が走って——」

膵がんの手術前後に化学療法を受けていた知り合いが話してくれた一言です。私は看護師ですが、自分自身は化学療法を経験していません。だから「末しょう神経障害」と聞いても、他人事でした。

けれど、この“冷凍ミカン”の話を聞いた時、日常の何気ない動作がこんなにも苦痛になるのか、と衝撃を受けました。物を落とすほど手に力が入らないことは、普段の生活ではなかなか想像できません。その苦しみは想像以上に深いものだったと思います。

そして思い出したのは、母のことです。母もがんサバイバーで、化学療法の副作用で手先の神経障害が出ていました。

ペットボトルのフタが開けられず、指先を使わずに手のひらやお腹で覆って無理に開けていた姿が、今も記憶に残っています。そんな中でも三食を作り、フルタイムで働き続けていた母を思うと、涙が出そうになります。今では本人も過去のことは忘れているようですが、確かにその苦労は存在していました。

この記事では、知り合いや母の体験を通じて感じたことを出発点に、化学療法による末しょう神経障害の仕組みや症状、日常での工夫をまとめてみます。同じように悩む方やご家族にとって、少しでも安心につながれば嬉しいです。

なぜ抗がん剤で末しょう神経障害が起こるのか?

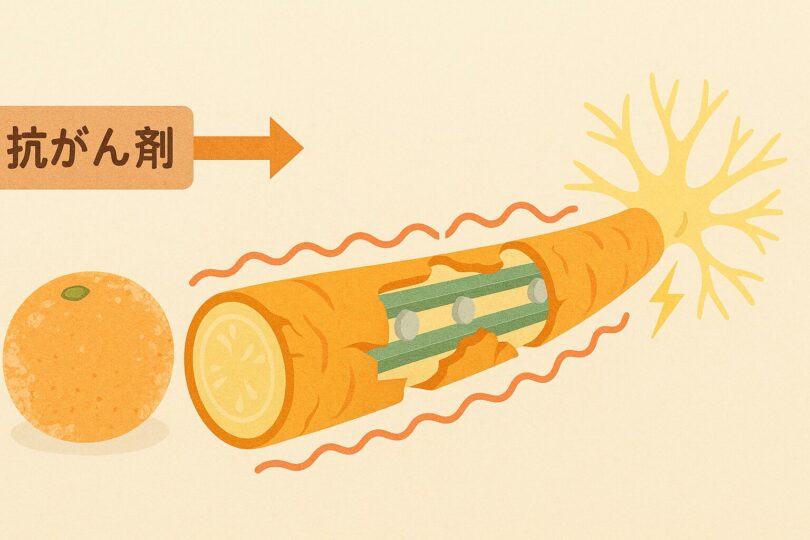

抗がん剤は、がん細胞の増殖を止めるために「細胞の仕組み」を壊す薬です。ところが、その影響はがん細胞だけにとどまらず、体を支える大切な組織にも及ぶことがあります。その一つが「神経」です。

神経は「細い電線」のように情報を伝えています。表面はビニールのような膜で覆われ、その中を信号(電気のようなもの)が走っています。抗がん剤の中には、この電線のビニールを壊してしまったり、信号の通り道を傷つけてしまうものがあります。

また、神経の中には「微小管(びしょうかん)」と呼ばれる“レール”のような構造があり、栄養や情報を末端まで運んでいます。タキサン系の薬はこのレールを壊してしまうため、神経の先端に栄養や情報が届かなくなり、しびれや痛みを引き起こすのです。

代表的な薬剤と特徴

- オキサリプラチン(エルプラット®)

大腸がんの治療などで使われます。冷たいものに触れるとピリッとしびれが走るのが特徴的です。 - パクリタキセル(タキソール®)、ドセタキセル(タキソテール®)

乳がんや胃がんなどで使われるタキサン系。神経の“レール”を壊すことで、指先や足先の感覚が鈍くなったり痛みを感じたりします。 - シスプラチン(ランダ®)、カルボプラチン(パラプラチン®)

幅広いがん治療に使われるプラチナ製剤。持続的なしびれや感覚鈍麻が問題になることがあります。

手足に出やすい理由

神経は「長ければ長いほどダメージを受けやすい」という特徴があります。

私たちの体の中で最も長い神経は「坐骨神経」で、腰から足先まで1メートル以上も伸びています。末しょう神経はこのように長いものが多く、特に手足の神経は“電線”の距離が長いため、途中で不具合が起きやすいのです。

そのため、抗がん剤の影響はまず指先や足先から現れることが多く、しびれや痛みが「末端から始まる」特徴につながっています。

どんな症状が現れるのか?

- 手足のしびれやピリピリ感

- 冷たいものに触れた時の強い痛み(冷凍ミカンの例)

- 感覚が鈍くなる(熱い・冷たいが分かりにくい)

- ボタンを留める、字を書くといった細かい作業が難しい

- ペットボトルのフタが開けられない

- 歩行時にバランスを崩しやすい

母は「ペットボトルを開けられない」ことで大きな不自由を感じていました。日常のほんの小さなことができなくなるだけでも、患者さんにとっては大きなストレスなのだと痛感しました。

なぜ朝にこわばりが強いのか?

「朝のこわばり」は 血流・冷え・動かさない時間が長いこと が重なって強く出ることが原因です。

夜間の血流低下

眠っている間は体をほとんど動かさないので、血流が減り、手足の末端の神経や筋肉に十分な酸素や栄養が届きにくくなります。その結果、朝起きたときにしびれやこわばりが強く感じられます。

体温が低下するため

深夜から早朝にかけて体温は自然に下がります。低温で神経は刺激に敏感になり、痛みやこわばりが出やすくなるんです。抗がん剤による末しょう神経障害でも「冷え」が症状を悪化させることが知られています。

動かさないことによる関節の硬さ

寝ている間に関節や腱が動かない状態が続くと、朝起きて急に動かすときに「固まったような感じ」がします。リウマチの「朝のこわばり」と同じメカニズムです。

日常生活での困りごとと工夫

末しょう神経障害の症状は、ただの「しびれ」では済まされません。毎日の生活の中で、思わぬ不便や危険につながります。ここでは、よくある困りごとと、それに対する工夫をまとめます。

冷たいものに触れるとき

困りごと

- 冷蔵庫の牛乳パックや冷凍食品を持った瞬間に激痛が走る

- 冬場の水道水が手にしみる

工夫

- キッチン用の薄手ゴム手袋や園芸用の手袋を冷蔵庫近くに常備する

- ペットボトル飲料は、外側に布やカバーを巻いてから持つ

- 冷凍庫から物を取り出す時は、ミトンを使う

調理や食事

困りごと

- 包丁を持つと手が滑って危ない

- お箸がうまく使えず、食べ物を落としてしまう

- やかんや鍋が重たくて持ちにくい

工夫

- グリップが太めで滑りにくい調理器具を使う(介護用キッチンツールが便利)

- お箸は「すべり止め付き」や「トレーニング箸」を利用

- フライパンや鍋は軽量タイプを選び、両手で支えて扱う

- 切る作業は調理ハサミを活用する

衣服の着脱

困りごと

- ボタンが小さくて留められない

- ファスナーのつまみがつかみにくい

工夫

- ボタンではなくマジックテープやホック付きの服を選ぶ

- ファスナーには「つまみ用リング」を取り付けて、指先を使わずに引っ張れるようにする

- 下着や靴下は伸縮性のある素材を選んで、着脱の負担を減らす

日用品の使用

困りごと

- ペットボトルのフタが開けられない(母もこれで苦労しました)

- 鍵を回す、書類にサインするのが難しい

工夫

- ペットボトルオープナーや滑り止めシートを常備

- 筆記具は太めのグリップ付きボールペンを使う

- 鍵はキーカバーや大きめのリングをつけて持ちやすくする

歩行や外出

困りごと

- 足の感覚が鈍ってつまずきやすい

- 階段や段差でバランスを崩す

工夫

- 家の中に手すりを設置し、スリッパではなく滑りにくい靴下や室内用シューズを着用

- 夜間は足元を照らす常夜灯を設置して転倒を防止

- 外出時は杖や歩行補助具をためらわずに使用

パソコンやスマホ操作

困りごと

- タイピングが思うようにできない

- スマホの画面をタップしても反応しにくい

工夫

- キーボードにリストレスト(手首置き)を使い、力を抜いて入力

- スマホはスタイラスペンを活用してタップの負担を軽減

- 音声入力を取り入れて文字入力のストレスを減らす

入浴や掃除

困りごと

- シャワーの温度が分かりにくくて熱湯でやけどしそうになる

- 雑巾やモップを握ると手がつりそうになる

工夫

- 入浴後は手足を温めながらマッサージし、血流を良くする

- 湯温は温度表示付きの給湯器で確認してから入る

- 握力を使わない掃除道具(フローリングワイパーや電動掃除機)を利用

朝のこわばりが強い

困りごと

- 起床直後に指先や手足がこわばって動きにくい

- パジャマのボタンやファスナーを扱うのに時間がかかる

- 洗顔や歯磨きも「手が動かしにくい」と感じる

工夫

- 手浴・足浴:41℃前後のぬるめのお湯に5〜10分つけると、血流が良くなりこわばりが和らぎやすい

- 布団の中で手足をグーパー:起き上がる前に手を握ったり開いたりして血流を促す

- 電熱ミトン・グローブ:ベッドの中に持ち込み飽きる前に手を温めて血流を良くします

医師や医療者に相談できること

- 症状が強い場合は抗がん剤の減薬・休薬が検討されます

- ビタミンB群や痛み止めなど薬でのサポートも可能です

- 「しびれがつらい」と伝えることは決してわがままではなく、治療を続けるために必要なことです

まとめ——冷凍ミカンが教えてくれたこと

知り合いの「冷凍ミカンを落とした」という一言、母の「ペットボトルのフタを開けられなかった姿」——。これらを通じて、私は末しょう神経障害のつらさをより身近に感じることができました。

化学療法と向き合う方にとって、末しょう神経障害は避けられない壁かもしれません。けれど、生活の工夫や医療者との相談を通じて、その壁を少し低くすることは可能です。

👉 あなたは日常生活の中で、どんな工夫をされていますか?

👉 同じ悩みを抱える方に伝えたいことはありますか?

その声が、きっと誰かの安心につながります。

末しょう神経障害の生活を助けるおすすめグッズ

ここまで紹介した工夫は「身近な道具」でグッとやりやすくなります。実際に患者さんや介護の現場で使われているアイテムをまとめてみました。

冷たいもの対策

- シリコン製キッチングローブ

冷凍庫の食品や冷たい飲み物を持つときに便利。洗いやすく繰り返し使えます。 - ペットボトルカバー(断熱タイプ)

冷たい飲み物でも手が痛くならず、夏場は保冷にも役立ちます。 - 電熱ミトン USB TypeC

朝のこわばりにベッドの中で装着して温めてから起きるとこわばりの改善が期待できます。

調理や食事

- すべり止め付きお箸

先端にシリコン加工があり、麺や豆類もつかみやすいタイプ。 - 軽量フライパン(アルミ+フッ素加工)

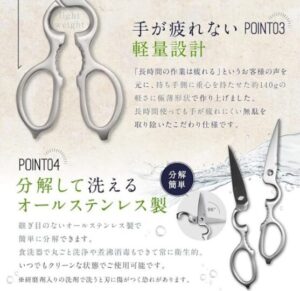

握力が弱っていても片手で扱いやすく、毎日の調理の負担を減らしてくれます。 - キッチンばさみ

包丁を使わずに野菜や肉を切れるので安全。

ペットボトルや日用品

- ペットボトルオープナー

ゴム製でキャップを軽い力で開けられる便利グッズ。母もよく使っていました。 - 太めグリップのボールペン

手にフィットしやすく、力を入れずに文字が書けます。 - 滑り止めマット

瓶や容器を開けるときに下に敷くと安定し、力が要りません。

歩行や安全対策

- 滑りにくい室内用シューズ

クッション性があり、つまずき防止に効果的。 - LED足元ライト(センサー付き)

夜間の転倒予防に。廊下や階段に設置すると安心です。

スマホやパソコン

- スタイラスペン

タッチ操作の精度が上がり、指先に負担をかけません。 - 音声入力アプリ(無料)+マイク付きイヤホン

タイピングが難しいときに便利。

まとめ:小さな工夫で暮らしは変わる

末しょう神経障害による生活の不便さは、工夫とアイテムでぐっと軽減できます。

「ちょっとした便利グッズ」を取り入れるだけでも、毎日の生活が驚くほど楽になりますよ。

看護師の私とがん闘病の物語

看護師の私とがん闘病の物語